Há momentos em que sei que isto não vai durar, assim, para sempre

água, cão, cavalo, cabeça

A velha que treme da cabeça, no café

.

Vais morrer, meu caro. Prepara os teus sapatos pretos, é necessário comprar sapatos pretos, não te esqueças.

Uma velha sentada no café treme da cabeça, não a consegue segurar, por vezes faz mesmo o gesto (de a tentar agarrar), mas também já não tem força nas mãos, e a vida é reles, é banalidade, é asco e sangue. Nos cafés, nas camas com os amantes, na cadeira à espera da morte do pai, na rua, desprevenido, morre-se em todo o lado, em todo o espaço e em todo o tempo; já deve ter acontecido (às centenas) durante a missa, durante um funeral já milhares devem ter morrido, caíram no chão, pensa-se de imediato num desmaio: por quem choramos agora se há dois mortos e para onde vamos se há dois cortejos a avançar em direcções opostas?

(...)

TAVARES, M. Gonçalo, água, cão, cavalo, cabeça, Editorial Caminho, Lisboa, 2006.

Posted by Rita 1 comments

Labels: Gonçalo M. Tavares, Rita

The Moon and Sixpence

“He did not come much to

I shall never forget the impression my visit made on me. I live on an atoll, a low island, it is a strip of land surrounding a lagoon, and its beauty is the beauty of the sea and sky and the varied colour of the lagoon and the grace of the cocoa-nut trees; but the place where Strickland lived had the beauty of the Garden of Eden. Ah, I wish I could make you see the enchantment of that spot, a corner hidden away from all the world, with the blue sky overhead and the rich, luxuriant trees. It was a feast of colour. And it was fragrant and cool. Words cannot describe that paradise.

And here he lived, unmindful of the world and by the world forgotten. I suppose to European eyes it would have seemed astonishingly sordid. The house was dilapidated and none too clean. Three or four natives were lying on the verandah. You know how natives love to herd together. There was a young man lying full length, smoking a cigarette, and he wore nothing but a pareo."

"The Moon and Sixpence", William Somerset Maugham, Dover Value Editions

Posted by K. 1 comments

Labels: K., W. Somerset Maugham

o princípio turco

1: Rifat

In the Beginning

In the beginning, there is Death.

All creatures meet it at birth. Animals never forget the encounter. With very few exceptions, we humans always do, even tough we haggle with it several times a day. This commerce is never conducted with the brain or the heart, as we might expect, but with the genitals. The tinglings we feel between our legs are not always caused by sexual desire or fear. Mostly, they document our negotiations withe the Clattering Skeleton.

(...)

13: Aşık Ahmet

Go like Water, Come Like Water

Death stirs again, my child. Her portal is glistening with dew. What a glourious sight! Any minute now this âşık, this lover, will witness the Godhead.

She's letting me have one final cigarette. Time for last words.

Home truth two: Don't be fooled when people tell their cultures and civilisations are superior to yours. Such paranoia afflicts much of European and the US. Just remember every culture, every civilisation, every literature has in own splendour.

Home truth three: Remember you can neither change your roots nor transplant them. So be proud of them. Relish them.

Home truth four: Be a Loving Man. Always. And to everybody.

Home truth five: You went like water. Now come back like water.

The cigarette is finished. She is wrapping her legs around me ...

Farewell, my child, my dear, dear child ...

Posted by jmnk 1 comments

Labels: jmnk, Moris Farhi

Os Poemas Possíveis

Metáfora

.

Trago nas mãos um búzio ressoante

Onde os ventos do mar se reuniram,

e das mãos, ou do búzio murmurante,

alastra em cor e som irradiante

A beleza que os olhos despiram

.

.

SARAMAGO, José, Os Poemas Possíveis, Editorial Caminho, Lisboa, 1985 (5º edição).

Posted by Rita 2 comments

Labels: José Saramago, Rita

Deambulações Oblíquas

É porque nos decepcionamos

que procuramos a perfeição

O símbolo é o arco que abarca a totalidade

e por ele nós podemos alcançar

o que está do outro lado dela

.

A transcendência do que não vemos

a outra face do todo

é uma perspectiva simbólica

inerente à imediata presença

da face que estamos vendo

.

Assim o que vemos e o que não vemos

no objecto que estamos olhando

é a coisa em si que o animal não apreende

Não somos nunca o que está diante e separado

o que representa e o representado

em separada oposição

de ideia e objecto

de consciência e corpo

.

O que em nós está separado

em espírito e em corpo

está ao mesmo tempo unido

numa tensão oblíqua

que nos insere no mundo

E como seres simbólicos

e como seres-no-mundo

somos o que já somos

somos o que ainda não somos

ROSA, António Ramos, Deambulações Oblíquas, Quetzal Editores, Lisboa, 2001.

Posted by Rita 2 comments

Labels: António Ramos Rosa, poesia, Rita

enlevo paginado

Saul Bellow

Saul BellowCollected Stories

Penguin Books, 2001

NOT THE ROB REXLER?

Yes, Rexler, the man who wote a those books on theater and cinema in Weimar Germany, the author of Postwar Berlin and the controversial study of Bertol Brecht. Quite an old man now, it turns out, tough you wouldn't have guessed it from is work, physically handicapped - not disabled, only slightly crippled in adolescence by infantile paralysis. You picture a tal man when you rea him, and his actual short, stooped figure is something of a surprise. You don't expect the author of those swift sentences to have an abrupt neck,a long jaw, and aknot-back. But these are minor items, and in conversation with him you quickl forget his disabilities.

(...)

AFTERWORD

The reader will open his heart and mind to a writer who understood this - has understood because in his person he has gone trough it all, has experienced the same privations; who knows where the sore spots are; who has discerned the power of the need to come back to the level on one's true human destiny. Such a writer wil trouble no one with his one vanities, will make no unnecessary gestures, indulge himself in no mannerisms, waste no reader's time. He will write as short as he can.

I offer this brief appendix to the stories in this volume.

Posted by jmnk 5 comments

Labels: jmnk, Saul Bellow

a criação do princípio

Acoma Creation

The Acoma Indians of New Mexico live in an ancient pueblo commonly called Sky City, since it is perched atop a 600-foot maternal mound or butte. Like many Western American Pueblo cultures, Acoma society is matrilineal (ownership is passed down trough the female line). Not surprisingly, then, the Acoma creation is orchestrated by a female spirit and is representative of the emergence type of creation myth, a birth process that begins in the earth womb (see also Creation by Emergence)

(...)

Zuni Creation

The Zuni pueblo in New Mexico is the home of well-preserved and viable culture. Zuni ceremonies and myths reflect that viability in their intensity and complexity. The creation myth is no exception. Like the creation stories of the other pueblos, it is an emergence myth (see also Creation by Emergence). It is also an example of the ex nihilo creation (see also Creation from Nothing) and of creation by thought.

Posted by jmnk 6 comments

Labels: David Leeming, jmnk

ZEN E A ARTE DE AMAR

Posted by Rita 9 comments

Labels: Brenda Shoshanna, Rita

o fim da ciência

John D. Barrow

John D. BarrowImpossibilidade

Os limites da ciência e a ciência dos limites

Ed. Bizâncio, Lisboa 2005

(...)

Vivemos em tempos estranhos. Vivemos também em lugares estranho. À medida que investigamos mais profundamente as estruturas lógicas interligadas que suportam a natureza da realidade, acredito que podemos esperar encontrar mais destes resultados profundos que limitam o conhecimento. O nosso conhecimento do Universo tem uma pequena vantagem. Finalmente, talvez cheguemos a descobrir que a vantagem fractal do nosso conhecimento do Universo define o seu carácter com mais exactidão do que o seu conteúdo, que o que não pode ser conhecido é mais revelador do que o que pode sê-lo.

Posted by jmnk 4 comments

Labels: ciência, jmnk, John D. Barrow

Uma Casa na Escuridão

ERA UMA VEZ O FIM DE TARDE. Era um Setembro entre os Setembros da minha vida. Estava sentado na varanda, na cadeira de baloiço, a ler um livro de páginas amarelecidas pela última luz. Baloiçava-me muito devagar, como se tivesse adormecido a baloiçar-me e as pernas continuassem mecânicas a fincar no chão e a elevar-me lentamente. Na outra ponta da varanda, diante da porta da cozinha, a minha mãe estava sentada no cadeirão grande. A escrava miriam tinha acabado de lhe dar banho a de a pentear. Os gatos estavam deitados em pequenos montes a respirar o chão.

(… )

Fui feliz e, nesse momento, morri.

PEIXOTO, José Luis, Uma Casa na Escuridão, Temas e Debates, Lisboa, 2002(1.ª edição)

Posted by kyler 5 comments

Labels: José Luís Peixoto, kyler

O Fio da Navalha

"Difícil é andar sobre o aguçado fio de uma navalha; é árduo, dizem os sábios, é o caminho da Salvação."

"Eu fora admitido, durante a minha permanência em Chicago, como sócio temporário de um clube que dispunha de uma boa biblioteca; na manhã seguinte, fui até lá passar os olhos por uma ou duas revistas universitárias, que quem não é assinante tem dificuldade em obter. Era cedo e lá só havia mais uma pessoa, sentada numa vasta poltrona de couro e parecendo absorta na leitura. Foi com surpresa que reconheci Larry. Era a última pessoa que esperaria encontrar em tal lugar. Ergueu os olhos quando passei por ele, reconheceu-me e fez menção de se levantar.

- Não se incomode - disse eu. E depois, quase que automaticamente: - Que está a ler?

- Um livro - replicou ele, mas com um sorriso tão simpático que a secura da resposta não podia melindrar.

Fechou o livro e, fitando-me com aqueles seus olhos singularmente opacos, segurou-o de modo a não me deixar ver o título.

- Divertiu-se muito ontem à noite? - perguntei.

- Muitíssimo. Cheguei a casa às cinco da manhã.

- É uma façanha estar aqui tão cedo.

- Venho muito aqui. Em geral, a esta hora tenho a sala à minha disposição.

- Não o incomodarei.

- O senhor não está a incomodar-me - disse, sorrindo de novo; ocorreu-me então que o seu sorriso era de uma extraordinária doçura. Não animado, nem vivo; era um sorriso que parecia iluminar-lhe o rosto com alguma luz interior. Estava sentado num recanto formado por prateleiras salientes. Apoiou a mão no braço da poltrona a seu lado e prosseguiu: - Não quer sentar-se um pouco?

- Está certo.

Larry entregou-me o livro que segurava. Vi que se tratava de Principles of Psychology, de William James. É, naturalmente, uma obra clássica, e importante na história da ciência de que se ocupa; de agradável leitura, além do mais; mas não era o tipo de livro que esperaria ver nas mãos de de pessoa tão nova, um aviador, que dançara até às cinco da manhã.

- Porque lê isto? - perguntei.

- Sou muito ignorante.

- É também muito novo - repliquei sorrindo"

(...)

"- Era um homemzinho baixo de cabelos vermelhos, um irlandês - disse Larry. - Costumávamos chamar-lhe Patsy e tinha mais vivacidade que qualquer outra pessoa que jamais conheci. Céus, era como o azougue! Tinha uma cara engraçada e um sorriso engraçado, de modo que, só de olhar para ele, a gente sentia vontade de rir. Era um diabo temerário e fazia as maiores loucuras; estava sempre a ser chamado à ordem pelos superiores. Não sabia o que era medo e, depois de ter escapado da morte por um triz, o rosto alargava-se-lhe num sorriso, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada deste Mundo. Mas era um aviador nato e, lá em cima, nas nuvens, sabia ser frio e cauteloso. Ensinou-me muita coisa. Era um pouco mais velho que eu e tomou-me sob a sua protecção; isto era realmente um pouco cómico, considerando-se que eu tinha bem umas seis polegadas a mais de altura que ele e, se por um acaso brigássemos, poderia pô-lo K.O. em dois tempos. Foi o que aconteceu, certa vez, em Paris, quando ele estava bêbado e fiquei com medo de que se metesse em algum sarilho.

Larry fez uma pausa e continuou:

- Não me sentia muito à vontade quando me reuni ao esquadrão e tinha medo de não me sair bem, mas ele obrigou-me a ter confiança em mim. Tinha ideias engraçadas acerca da guerra; não sentia ódio aos alemães; gostava de lutar e achava divertidíssimo combatê-los. Não podia considerar o facto de deitar abaixo um avião inimigo a não ser como uma coisa engraçadíssima. Era imprudente e louco e irresponsável, mas ao mesmo tempo, tão sincero que a gente não podia deixar de lhe querer bem. Daria a um companheiro a sua última moeda, com a mesma facilidade que aceitaria a dele. Se um de nós se sentia isolado, ou com saudades de casa, ou com medo, como algumas vezes me aconteceu, ele logo o percebia e, a cara feia a enrugar-se de riso, dizia exactamente aquilo que podia fazer a gente sentir-se bem outra vez.

Larry puxou uma cachimbada e Suzanne esperou que ele continuasse.

- Costumávamos manobrar de forma a ter as nossas licenças junto e, quando íamos para Paris, ficava endiabrado. Divertíamo-nos à grande. Íamos ter uns dias de licença, em princípios de Março, isto em 1918, e traçámos os nossos planos de antemão. Nada havia que não prentendêssemos fazer! Na véspera da partida, recebemos ordens de voar sobre as linhas inimigas e apresentar o nosso relatório. De súbito, demos com alguns aviões alemães e, quando menos esperávamos, estávamos no meio de uma batalha. Um deles perseguiu-me mas apanhei-o primeiro. Olhei para ver se ele ia cair e vi outro aparelho no meu encalço. Mergulhei para ver se escapava, mas o inimigo aproximou-se como um relâmpago e pensei que estava liquidado; nisto vi Patsy cair sobre ele como se fosse um raio e despejar-lhe todas as munições que tinha. Os alemães deram-se por vencidos e fugiram e nós voltámos às nossas linhas. O meu avião estava bastante avariado e mal consegui aterrar. Patsy chegara antes de mim. Quando desci do meu avião, vi que tinham acabado de o tirar do seu. Estava deitado no chã; esperavam que chegasse a ambulância. Ele sorriu, ao ver-me. Disse:

- Derrubei aquele tipo que vinha atrás de si.

- Que foi que aconteceu, Patsy? - perguntei.

- Oh, nada. Atingiu-me na asa.

Estava mortalmente pálido. De súbito uma expressão estranha cobriu-lhe o rosto. Só nesse momento percebeu que estava agonizante; a ideia da morte jamais lhe passara pela cabeça. Antes que alguém o pudesse impedir, sentou-se e soltou uma gargalhada:

- Ora, essa é boa!

Caíu morto. Tinha vinte e dois anos. Ia casar-se, quando acabasse a guerra, com a noiva que deixara na Irlanda."

"O Fio da Navalha", W. Somerset Maugham, Edição Livros do Brasil, 1967, Tradução de Lígia Junqueira Smith

Posted by K. 15 comments

Labels: K., W. Somerset Maugham

os subterrâneos

“Os Subterrâneos”

Jack Kerouac

Relógio D’Água Editores

Setembro 2006

Tradução de Paulo Faria

“Outrora, nos meus tempos de juventude, não me sentia tão desorientado e conseguia falar sobre todos os assuntos com uma inteligência nervosa e com lucidez e sem preâmbulos literários tão verbosos como este; por outras palavras, esta é a história de um homem que não tem confiança em si próprio, mas é ao mesmo tempo a história de um egocêntrico, naturalmente, não a posso contar num tom sarcástico – vou simplesmente começar pelo princípio e deixarei que a verdade venha à tona aos poucos, eis o que farei -. Tudo começou numa noite quente de Verão – ah, ela estava sentada num guarda-lama com Julien Alexander, que é... deixem-me começar pela história dos subterrâneos de São Francisco.

[...]

«Não vou dizer nada», pensei - «Vais achar que eu não sou homem se não desatar aos gritos?»

«Exactamente como naquela guerra de que te falei.»

«As mulheres também têm as suas guerras -»

Ah, o que havemos de fazer? Penso – agora vou para casa e está tudo acabado, de certeza, não só ela está agora enfastiada e farta disto tudo mas além disso trespassou-me com um adultério ou coisa que valha, foi inconstante, tal como fora profetizado num sonho, o sonho, a porcaria do sonho – imagino-me a agarrar Yuri pela camisa e a atirá-lo ao chão, ele saca de uma grande navalha, eu agarro numa cadeira para o espancar, toda a gente está a olhar para nós... mas prolongo a minha fantasia e fito-o nos olhos e vejo subitamente o olhar ofuscante de um anjo brincalhão que fez da sua presença na terra uma interminável brincadeira e dou-me conta de que também esta história com Mardou foi uma brincadeira e penso «Anjo Cómico, exaltado entre os subterrâneos.»

«Querido, tu é que sabes», eis o que ela está a dizer efectivamente, «quantas vezes me queres ver e isso tudo – mas é como eu te digo, quero ser independente.»

E eu volto para casa tendo perdido o amor dela.

E escrevo este livro.”

Posted by laura 4 comments

Labels: beat, Jack Kerouac, maizine

razão consentida

Jorge Urrutia

Jorge UrrutiaLeitura do Obscuro

Uma Semiótica de África

Ed. Teorema, 2000

(...)

No Teseo de André Gide, Édipo explica bem que desejava rebentar não tanto os seus olhos, mas sim a teia, “essa decoração entre a qual me afanava, essa mentira em que tinha deixado de acreditar, para alcançar, por fim, a realidade”.

Porque o Édipo de Gide compreendeu por fim que o olhar se tinha confundido com aquele que é olhado. Por isso, cego, conclui, sem dúvida iluminado: “Oh, escuridão, minha luz!”

Posted by jmnk 0 comments

Labels: África, jmnk, Jorge Urrutia

encantamento

Elspeth Huxley

Elspeth HuxleyThe Flame Trees of Thika

Memories of an African Childhood

Plimco Edition, 1998

(...)

I made a face at Tilly. She saw the pawpaw, and frowned; we were trapped, the train had no corridor. She did no hesitate; smiling with all her charm, she asked the red-faced gentleman to help her stow our soda-water bottles on the rack, and in five minutes he was out of her hand. I looked through the open window at the undulating purple ridge-back of the Ngong hill, a haunt of lions and buffaloes, and was glad that I had kissed the four walls of the grass hut at Thika, and was bound to return.

Posted by jmnk 0 comments

Labels: África, Elspeth Huxley, jmnk

Histórias Falsas

(para o jmnk, porque acho que ia gostar de ler)

“Vieram e atacaram e queimaram e massacraram e saquearam e desapareceram”, assim foi descrito, por um poeta famoso, um ataque mongol, e também assim poderia ser descrita a passagem do amor pelos corpos de Romeu e Julieta. Não os tornados famosos por Shakespeare, mas os outros, os que chegaram a velhos: os da cidade da Baviera.

(…)

Assim, ainda hoje, no centro da cidade, provavelmente no mesmo local onde o fogo ofereceu a carne dos antigos amantes a Deus ou ao diabo (ou aos dois), ainda aí, então, permanece a estátua de Santa Julieta da Baviera: a velha, mandada construir pelo imperador Conrado III, no longínquo ano de 900: milénio e meio depois de Heraclito ter pela última vez louvado a guerra e a discórdia (ou ter sido mal interpretado); e quase um milénio depois de Cristo ter levantado a ingénua hipótese do amor.

TAVARES, Gonçalo M, Histórias Falsas, Campo das Letras, Porto, 2005 (2ª edição).

Posted by Rita 1 comments

Labels: Gonçalo M. Tavares, Rita

um bocadinho de inverno

- Não – disse o Ouriço.

- Eu vou ter saudades de ti – disse o Coelho.

- Já sei – disse o Ouriço -, ainda agora mo disseste.

- És esquecido – disse o Ouriço.

- Esquecido? – disse o Coelho.

- Se não fosses esquecido – disse o Ouriço -, lembravas-te de por que é que eu não vou ter saudades de ti.

- Lembra-me – disse o Coelho.

- Vou estar a dormir – disse o Ouriço. – Quando estamos a dormir não temos saudades dos amigos.

O Ouriço pegou numa pedra bicuda e foi até à árvore. O Coelho comeu uma ervinha verde, e depois uma florinha, e depois um trevo.

O Ouriço escreveu uma mensagem na casca.

Querido Coelho

por favor guarda-me

um bocadinho

de Inverno

para quando

eu acordar

Saudades

Ouriço

X

(…)

Nesse ano o Inverno foi rigoroso. Caiu neve. O lago gelou. O Coelho estava quentinho na toca, mas tinha fome.

- Isto é que é aborrecido no Inverno – disse o Coelho, enquanto saltava para fora. – Quanto mais frio está, mais comida eu quero.

Olhou em volta.

- E quanto mais frio está, menos comida encontro.

Não havia erva verde.

Não havia trevos verdes.

O Coelho teve de se contentar com coisas castanhas.

Folhas castanhas.

Casca castanha.

Uma bolota castanha.

Quando o Coelho viu as palavras na árvore, ficou tão surpreendido que deixou cair a bolota.

A bolota rolou.

Juntou neve.

Transformou-se numa bolinha de neve.

Posted by Nat 8 comments

Labels: Chris Riddel, natércia, Paul Stewart

nothing hurts

“Nothing Hurts”, Falk Richter, 1999

1.WINTER

Studio, at night.

Sylvana, in an empty space that could be her studio, is writing a text on a computer, partly saying it aloud, the words becoming visible on a screen. All around her are young men and women putting on records, lying around on sofas, consuming liquids, sleeping with each other or filming themselves and the objects that are lying around with a video-camera (what they film becomes visible on the screen). They approach her, touch her, then distance them selves from her again, join her in speaking the text. Dance and fall to the floor again.

SYLVANA

Yes, it was winter.

Very cold, inside and outside, and motionless, and..

as if someone had torn out my soul and...

and I was now observing myself,

Fear,

or, that the crash...

Suddenly, someone points at me and laughs: “Total wreck” and I’m off, asking anxiously: “Tell me? How do I look?” – “One can tell you’re not feeling to good. But that doesnt matter. It’ll soon pass”...

Such cheerfulness hits out at fear...

or are despair and total desire mingling at the thought of hitting

the ground running again, somewhere –

don’t know –

a feeling that I had to move, dance non-stop,

dance desperately fast and,

and, and...

and when I fell to rest,

there was such a rushing in my head

in all colours, like a smash, a crash, what d’you call it? but very, very slowly, crashing down very slowly.

No, nothing at all in my head crashed into a wall.

Blue, red, alternating

The music moulted, melted, what d’you call it?

who else was there?

(I’d rather be in a soft place now and melt with the bodies around me, warm and soft bodies and music”)

how come that nobodie’s interested in me,

that I’m sort of alone, casually glued to the wall – cool, tragic – or glued to the floor?

And that my energies, completely unfocussed, are flowing through my body and the space –

as if they wanted to hurl themselves out of me,

move right through me and then, together wih me, get out.

I feel that it’s snowing inside of me,

Now that’s no metaphor,

no, I’m not speaking in metaphors now,

inside of me there’s snow falling, and that’s very pleasant, takes the heat, takes the red-hot glow out of my body, freezes over the wounds, puts my

longing for another body

on ice for a moment.

[...]

For the first time on my life I notice this, this, well, what d’you call it, this closeness to death, that one can also just simply go away, that that also is quite simply possible and that one can simply take them all with one, yes that that is possible that that actually interrupts the loneliness, just like that, and then the others feel the wounds not I, hmmm

Pause.

For the firt time in my life I’m noticing this closeness to death, and that one must decide... and that suddenly my energy is running out, that I haven’t got any more energy, am simply empty, am watching myself, noticing how I’m continually just repeating myself, not moving any more, just repeating: Yes, I’m thinking, O God yes, all these people, I don’t love any of them, I work with them, I think, yes, I think, all of these things I have already felt very often.

Posted by laura 0 comments

Labels: Falk Richter, maizine

o resto da minha alegria

“O Resto da Minha Alegria”, Valter Hugo Mãe, Cadernos do Campo Alegre, 1ª edição, 2003

um

façam-no feliz e não

o culpem de nada, digam-lhe

a verdade, que esta

dura morte é ainda o

resto da minha alegria

peçam-lhe que venha tão

depressa, digam-lhe que

não durmo e que estarei

no telhado entristecida a

desbotar ao sol

incomodando os pássaros

cada vez menos

a remoção das almas

depois deus

vai inclinar-se sobre

mim como às labaredas

de uma fogueira

e vai devorar-me

antes de as flores

me façam cheirar bem

até lá,

fica comigo,

surtidos pelos lugares

enquanto o céu senta

o cu nas nossas cabeças.

Posted by laura 3 comments

Labels: maizine, poesia, Valter Hugo Mãe

Loucura

Posted by Rita 2 comments

Labels: Mário de Sá-Carneiro, Rita

Agora estou aqui, sozinho, sentado neste chão de poeira fina e grãos polidos, pronto finalmente para reflectir com profundidade e isenção acerca disso e de tudo o mais que me ocorra pôr em questão.

Mergulho na areia as minhas mãos nuas: agarro dela uma minúscula porção, uma presença, se tanto, num breve instante, e depois, sem mais, deixo que essa imagem se liberte de mim, escorrendo vagarosa por entre os meus dedos silenciosos e imóveis, e vejo-a, sinto-a a regressar novamente ao seu corpo original e imenso, velho como o mundo.

Primeiro, não penso nada. Nada em concreto, penso: as ideias surgem-me aos acaso, leves e impalpáveis, sensações soltas, como o vento, ou a música, e eu deixo-as flutuar em mim ou ir por aí fora, livremente.

Diz-se: “isto é o ar”, ou: “isto é a areia”, ou “isto é a água”.

Muitas vezes, o que parece não é, e o que é não parece. E por isso penso: poderá um homem sozinho dialogar? Ou então: poderá um homem acompanhado dialogar?

Para crescer, até fazer-se homem, um jovem do meu povo aprende, mais que qualquer outra coisa, a nadar, a caçar, a andar a cavalo e a matar. Tudo isso tem, como é óbvio, as suas doses próprias de prazer e de sofrimento. Digo isto com conhecimento de causa, porque também eu fiz essa aprendizagem. No entanto, depois de todo o tempo que já passou desde então, perturba-me ainda que o conhecimento da morte venha primeiro que o conhecimento da dúvida. Contudo, é esse saber o âmago de todo o guerreiro, e eu, como guerreiro que sou, já devia ter resolvido estas questões antigas, para finalmente viver em paz comigo próprio, sereno com o mundo.

Agora, aqui, sozinho no coração do deserto, pergunto-me: terá um guerreiro o direito à sabedoria que tem?

Pensamentos do guerreiro no coração do deserto, Alexandre Dale

Posted by Nat 1 comments

Labels: Alexandre Dale, natércia

Em volta da casa mortuária encontrávamo-nos em pequenos grupos. Falávamos em voz baixa. A morte de Bento Gonçalves era uma grande perda para nós.

Em volta da casa mortuária encontrávamo-nos em pequenos grupos. Falávamos em voz baixa. A morte de Bento Gonçalves era uma grande perda para nós.- Mais um que mataram! – dizíamos.

Tocou para o rancho, mas não comemos. Soava-nos tão triste aquele bater de louça de alumínio em cima das mesas de madeira, de que não tardaríamos a tirar a mais velha.

Tocou a recolher, mas não dormimos. Na casa mortuária vestiam Bento Gonçalves. Com dificuldade lhe encontrámos uma camisa. Tudo dava. O dinheiro recebido dos trabalhos que fazia para fora ia inteiramente para o colectivo.

Era assim no Campo. Quanto se recebia, fosse dinheiro, medicamentos, comida ou roupas, tudo se confiava ao colectivo, que o distribuía conforme as necessidades.

No Campo iluminou-se a carpintaria. Um grupo de camaradas encaminhou-se para o refeitório e escolheu uma mesa. E, na noite, começámos a ouvir as primeiras marteladas, para a desconjuntar. Ressoavam por todo o campo, repercutiam em nós.

Já distinguíamos todos aqueles sons. Não tardávamos em ouvir os rangidos das serras cortando tábuas, depois novamente o martelar, mas dos pregos, ora mais apressado, ora mais lento. E por fim o silêncio. Estava feito o caixão.

Na caserna não dormíamos. Havia o lampejo de um fósforo a acender um cigarro, o choro abafado de um de nós a recordar gestos ou palavras da vida de Bento Gonçalves, ouviam-se palavras que a revolta, no silêncio, transformava em gritos:

- Miseráveis! Assassinos!

(…)

Foi uma noite serena e quente. Entravam borboletas e voavam em volta da lâmpada da casa mortuária. De quando em quando ouvíamos os brados das sentinelas, que se sobrepunham ao som distante do motor da central eléctrica.

Tocou à alvorada.

(…)

Chegou a camioneta com panejamentos pretos. Ela nos trazia ao Campo, ela nos levava ao cemitério quando morríamos.

Na casa mortuária fechava-se o caixão e os camaradas mais íntimos transportavam-no até à camioneta, enquanto o chefe dos guardas se sentava ao lado do condutor. Subiam para acompanhar o corpo dez camaradas que tínhamos escolhido, um de cada caserna.

Perfilávamo-nos nas duas alas que formáramos, os chapéus caíam nas mãos que desciam quando o caixão saía e era colocado na carrinha.

Começava o desfile.

Sempre assim era quando um camarada morria. A camioneta arrancava e rodava lentamente e, à medida que avançava, íamos desfazendo as alas e caminhando atrás.

Assim seguíamos até ao portão do Campo. A carrinha ficava então oculta por nós, para só se verem os dez camaradas de pé, rodeando o caixão.

Abria-se o portão e a camioneta seguia, depois de uns instantes de paragem em cima da passadeira sobre a vala. Era a última despedida.

Ali ficávamos imóveis, todos nós, magros, esverdeados pelo paludismo, na nossa farda de caqui amarelo, com a mesma expressão de revolta por mais um camarada que o Tarrafal matara.

Arrancava a camioneta e rodava então veloz até ao cemitério da Achada, onde não havia registo, nem toque de sineta, nem flores, nem palavras, mas apenas os dois coveiros cabo-verdianos, à beira do coval aberto no talhão que nos estava destinado.

Caía a terra sobre o caixão e nós cerrávamos o punho na última saudação ao camarada morto e para ele e para nós murmurávamos:

- A luta continuará, camarada!

Posted by Nat 0 comments

Vivir para contarla

"La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla"

"La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla"

A realidade da Colômbia desconhecida do Mundo, a odisseia de um jovem de uma família pobre onde a dignidade é uma presença quase palpável. A miséria e a beleza, a nostalgia e o realismo mágico. A importância dos valores humanos. Uma obra é o seu autor também.

"Vivir para contarla", Gabriel García Márquez, Random House

Posted by K. 1 comments

Labels: Gabriel García Márquez, K.

A Substância do Amor

Jorge Luís Borges soube que tinha morrido quando, tendo fechado os olhos para melhor escutar o longínquo rumor da noite crescendo sobre Genebra, começou a ver. Distinguiu primeiro uma luz vermelha, muito intensa, e compreendeu que era o fulgor do sol filtrado pelas suas pálpebras. Abriu os olhos, inclinou o rosto, e viu uma fileira de densas sombras verdes. Estava estendido de costas numa plantação de bananeiras. Aquilo deixou-o de mau humor. Bananeiras?! Ele sempre imaginara o paraíso como uma enorme biblioteca: uma sucessão interminável de corredores, escadas e outros corredores, ainda mais escadas e novos corredores, e todos eles com livros até ao tecto.

Posted by Rita 0 comments

Labels: José Eduardo Agualusa, Rita

antes que anoiteça

Reinaldo Arenas

"Antes que anoiteça"

Edições Asa, 2ª edição , 2001

(tradução: Pedro Tamen)

Eu pensava morrer no Inverno de 1987. Tinha, havia meses, umas febres terríveis. Consultei um médico e o diagnóstico foi SIDA. Como me sentia pior de dia para dia, comprei uma passagem para Miami e decidi morrer perto do mar. Não especificamente em Miami, mas na praia. Mas parece que, por um burocratismo diabólico, tudo o que se deseja se faz esperar, até a morte.

[...]

Por outro lado, não se praticava a prostituição, mas o prazer; era o desejo de um corpo por outro corpo, era a necessidade de satisfação. O prazer realizado entre dois homens era uma espécie de conspiração; algo que se dava na sombra ou em pleno dia, mas clandestinamente; um olhar, um piscar de olhos, um gesto, um sinal, eram suficientes para iniciar o gozo total. A aventura em si mesma, mesmo quando não chegava a culminar no corpo desejado, era já um prazer, uma surpresa.

[...]

Queria escrever e não podia; duas ou três linhas depois de começar soltava o papel e chorava de impotência. Eu dizia-lhe que ele era um escritor mesmo que nunca conseguisse escrever uma só folha, e isso consolava-o. queria que eu o ensinasse a escrever, mas escrever não é uma profissão, é antes uma espécie de maldição; o mais terrível é que ele tinha sido tocado por essa maldição, mas o estado em que os seus nervos se encontravam impedia-o de escrever. Nunca gostei tanto dele como naquele dia em que o vi sentado diante do papel em branco, chorando de impotência por não saber escrever.

[...]

Exorto o povo cubano, tanto no exílio como na Ilha, a que continue a lutar pela liberdade. A minha mensagem não é uma mensagem de derrota, mas de luta e de esperança.

Cuba há-de ser livre. Eu já o sou.

Posted by laura 2 comments

Labels: biografia, maizine, Reinaldo Arenas

locked-in

Jean-Dominique Bauby

"O Escafandro e a Borboleta"

Colecção Dois Mundos

Edição Livros do Brasil, 1999

(tradução: Clarisse Tavares)

Prólogo

Por trás da cortina de pano roída pelas traças, uma claridade leitosa anuncia a aproximação da manhã. Doem-me os calcanhares, sinto a cabeça apertada num torno, e todo o meu corpo está encerrado numa espécie de escafandro. O meu quarto sai lentamente da penumbra. Observo pormenorizadamente as fotografias dos meus queridos, os desenhos das crianças, os cartazes, um pequeno ciclista de folha enviado por um camarada na véspera do Paris-Roubaix, e o cavalete que sustenta a cama onde estou incrustado há seis meses como um bernardo-eremita sobre o seu rochedo.

Não preciso de reflectir durante longo tempo para saber onde me encontro e recordar-me de que a minha vida sofreu uma reviravolta naquela sexta-feira, dia 8 de Dezembro do ano passado.

Até essa altura, nunca tinha ouvido falar do tronco cerebral. Naquele dia descobri abruptamente essa peça fundamental do nosso computador de bordo, passagam obrigatória entre o cérebro e os terninais nervosos, quando um acidente cardio-vascular me deixou o dito tronco fora do circuito. Antigamente chamava-se "ligação ao cérebro" e a sua falta provocava simplesmente a morte. O progresso das técnicas de reanimação tornou o castigo mais sofisticado. É possível escapar, mas mergulha-se naquilo que a medicina alglo-saxónica baptizou muito justamente de locked-in-syndrome: paralisado da cabeça aos pés, o paciente fica encerado dentro de si próprio, com o espírito intacto e os batimentos da pálpebra esquerda como único meio de coumunicação.

[...]

Nunca tinha visto tantas batas brancas no meu pequeno quarto. Os enfermeiros, os ajudantes, a cinesioterapeuta, os internos e até mesmo o grande chefe do serviço, todo o hospital se tinha deslocado até ali para a grande ocasião. Quando eles entraram, empurrando o engenho até ao meu leito, julguei, a princípio, que um novo locatário vinha tomar posse do local. Instalado em Berck havia algumas semanas, aproximava-me mais, a cada dia que passava, das margens da consciência, mas não concebia a ligação que poderia existir entre uma cadeira de rodas e eu.

Ninguém me havia traçado um quadro exacto da minha situação e, com base em palavras respigadas aqui e além, forjara a certeza de recuperar muito em breve o gesto e a palavra.

[...]

Com os cotovelos pousados sobre a pequena mesa rolante de fórmica que lhe serve de secretária, Claude relê estes textos que extraímos pacientemente do vazio todas as tardes há dois meses. Sinto prazer em reencontrar certas páginas. Outras desiludem-nos. Tudo isto fará um livro? Enquanto a escuto, observo as suas madeixas escuras, as suas faces muito pálidas a que o sol e o vento mal conseguiram dar um tom rosado, as suas mãos percorridas por longas veias azuladas e o cenário que se tornará a imagem-recordação de um Verão aplicado. O grande caderno azul de que ela preenche cada primeira página das folhas com uma letra regular e conscienciosa, o estojo escolar cheio de canetas de reserva, a pilha de guardanapos de papel prontos para as piores expectorações, e a bolsa de ráfia vermelha da qual extrai, de vez em quando, dinheiro para ir beber um café. Pelo fecho de correr entreaberto da pequena bolsa, observo uma chave de quarto de hotel, um bilhete de metro e uma nota de cem francos dobrada em quatro, como se fossem objectos trazdos por uma sonda espacial enviada à Terra para estudar os métodos de habitat, de transportes e de trocas comerciais em vigor entre os terrestres. Este espectáculo deixa-me desamparado e pensativo. Existirão neste cosmos chaves para abrir o meu escafandro? Uma linha de metro sem estações? Uma moeda suficientemente forte para resgatar a minha liberdade? É preciso procurar noutro lugar. É o que vou fazer.

Posted by laura 0 comments

Labels: comunicação, Jean-Dominique Baub, maizine

A cona enquanto metonímia

Cunnus. Repressão e Insubmissões do Sexo Feminino

2ª ed., 1999

Lisboa, Edições Antígona

(tradução de Cristina Rodriguez e Artur Guerra)

Capa: Antígona, sobre píntura de Christian Schad, As Amigas, 1930

Essas duas lógicas - atracção versus repulsa – fundam cultura e sociedade. Cultura enquanto os mitos, a literatura e a arte se ocupam da cona. Sociedade, ao suscitar leis, costumes, superstições, investigações médicas ou especulações psicológicas.

(...)

O deus ex maquina que provoca a violência e a perseguição contra a cona é o medo masculino que nasce do conhecimento da precariedade do seu próprio sexo face ao feminino. Medo atenuado traduzido em misoginias, medo exacerbado traduzido em machismos recalcitrantes. Medos inseparáveis do fascínio que ao mesmo tempo a cona suscita.

Esta ambivalência - repulsão/atracção - em relação ao sexo da mulher virtualiza-se na escrita através de subtis, grosseiros e incisivos poemas; bem como nos relatos onde se descrevem as diferentes espécies de erotismo. Dado que entre escrita e sociedade existe um vínculo causal e interactivo, não se deve esquecer que a ordem social impõe os seus códigos ao dizer: prescrevendo e proscrevendo; moralizando (em masculino) os valores e o sentido da linguagem. Os imaginários sociais sobre a mulher ganham assim corpo numa escrita condicionada. Certamente que a maior parte das conas - falando a partir da metonímia masculina que a assimila à mulher toda - vivem na anuência do seu domínio: submissas conas de débito maternal e conjugal; aborrecidas e murchas conas virginais; sacrificadas conas constrangidas a uma moral beata e conas mercenárias (prostituídas) de simples valor de uso. Mas um sector, cada vez mais amplo, de conas opta por diversas formas de insubmissão: conas conversas (femininos moderados que querem ser iguais - em direito e atitude - aos homens), conas perversas (feminismo fálico que quer impor-se aos homens) conas subversivas (feminismo utópico ou ácrata que quer anular a barreira dos géneros) e conas reversivas (malditismo feminino que faz girar essa barreira até que explode).

Os três primeiros casos são insubmissões que jogam com o desejo - para se valorizarem, impor ou particularizar - no interior de regras de jogo masculinas (ordem produtiva). O último caso (conas fatais) não se apoia em nenhuma declaração de princípios, impõe (seduz) a sua sexualidade como um desafio: demonstra o macho que és; vence-me sexualmente! Perante essa aposta o homem - de orgasmo limitado - nada pode fazer. Só as conas sedutoras escapam plenamente às ciladas de ordem sexista masculina. Mas que ninguém se iluda ou se engane: toda a insubmissão se caracteriza pela sua pontualidade, pela sua interinidade, pela impossibilidade de alcançar um estatuto permanente, porque a ordem masculina pode recuperar - enquanto não mudarem substancialmente as coisas - o seu domínio por outras vertentes não sexuais. No entanto, e apesar de tudo, o importante é a liberdade saborosa alcançada durante a insubmissão e não o posterior caminho do fim da fuga.

(negritos da minha responsabilidade)

arquivado em: Isabela, Alberto_Hernando

Posted by Isabela Figueiredo 4 comments

Trainspotting

Trainspotting

Irvine Welsh

Relógio D’Água

[Tradução: Paulo Faria]

O Marado estava encharcado em suor e tremia imenso. Eu tava sentadinho no meu canto a olhar para a televisão e a fazer um esforço enorme para não reparar no gajo. A má onda dele já me começava a contagiar. Tentei concentrar-me no vídeo do Jean-Claude Van Damme.

Como sempre neste género de fitas, logo a abrir havia uma cena dramática à brava. A seguir havia umas peripécias rocambolescas só para aumentar a tensão, apresentar o chefe dos maus e esboçar um enredo colado com cuspo. A qualquer momento, o amigo Jean-Claude ia começar a distribuir porrada de criar bicho.

-Tenho de ir ter com a Madre Superior, Rents – arfou o Marado, a abanar a cabeça.

- Bolas! – disse eu. Queria era que aquele chalado me desaparecesse da vista, que se desenrascasse sozinho e me deixasse em paz a ver o Jean-Claude. Mas a verdade é que não tardava muito e eu próprio também me ia começar a sentir na merda, e se aquele gajo fosse comprar o produto sem mim, de certeza que me deixava pendurado. Chama-lhe Marado mas não é por ele estar sempre marado dos com o síndrome de abstinência, é por ele ser mesmo marado dos cornos. [...]

Ironicamente, era Begbie a chave do seu destino. Roubar os amigos era o delito mais grave do seu código de honra, e ele exigiria a aplicação da pena máxima. Renton usara Begbie, usara-o para queimar os seus barcos definitivamente, sem apelo nem agravo. Begbie era a garantia de que nunca mais poderia regressar. Tinha feito o que queria fazer. Agora já mais poderia voltar a Leith, a Edimburgo; nem sequer à Escócia. Aí, não podia ser outra coisa senão aquilo que sempre fora. Agora, livre de todos eles, duma vez por todas, ia poder ser aquilo que quisesse. Resistiria ou cairia sozinho. Esta ideia aterrorizava-o e excitava-o simultaneamente, enquanto imaginava a sua vida futura em Amesterdão.

Posted by Carrie 0 comments

Labels: Carrie, Irvine Welsh

Pode o Diabo ser feliz?

(Para o jmnk)

Há, no mundo das grandes religiões, um Ser à parte, que não é bicho nem homem, nem muito menos Deus. E, contudo, este Ser serve-se dos bichos, escraviza os homens e ousa medir-se com o próprio Deus. É, segundo o dogma cristão, um anjo que comanda uma legião de anjos, mas um anjo caído, desfigurado, maldito.

(...)

Pensam eles que um Deus verdadeiramente Pai não pode torturar eternamente os seus filhos; consideram que um Deus todo Amor, como por Cristo foi revelado, não pode negar eternamente o seu perdão, nem sequer aos mais obstinados rebeldes. A misericórdia no fim dos tempos, isto é, do mundo actual, deverá superar mesmo a justiça. Se assim não fosse, deveríamos pensar que o próprio Pai de Cristo não é um perfeito cristão.

(...)

O Eterno Amor – quando tudo for cumprido e expiado – não poderá renegar-se a si mesmo, nem sequer ante a negra face do primeiro Insurrecto e do mais antigo Danado.

Novembro, 1953.

(Giovanni Papini, O Diabo: Apontamentos para um futura Diabologia.

Traduçao: Fernando Amaro.

Edição: Livros do Brasil.)

Posted by jctp 1 comments

Labels: Giovanni Papini, jctp

confissões sem fim

Nas horas vagas da minha aposentação, no momento em que pego na pena para registar as minhas recordações (são de corpo, mas cansado, tão cansado que a narrativa avançará por pequenas etapas, mas com frequentes interrupções), no momento - dizia - em que, com a minha letra nítida e agradável, me preparo para fazer as minhas confissões ao paciente papel, sou assaltado por um escrúpulo fugitivo. Com a minha cultura e a minha instrução, estarei eu à altura deste empreendimento intelectual? Como o que tenho a dizer se refere às minhas experiências, erros e paixões estritamente pessoais e directos, a minha dúvida incide apenas sobre o ritmo e a qualidade do meu modo de expressão. Ora eu penso que, em assuntos desses, os estudos aturados e levados até ao fim têm menos importância do que uma vocação natural e uma educação cuidada desde o berço.

(...)

- Maria - gritei.

- Ah! - gritou ela, também com uma alegria violenta. Um turbilhão de forças primitivas levou-me ao reino das delícias. E mais tempestuosamente que durante o sangrento espectáculo ibérico vi, sob as minhas ardentes carícias, palpitar muito alto seio real.

Posted by jmnk 1 comments

Labels: jmnk, Thomas Mann

O Sabor das Trevas (Romance-alegoria dos Tempos Amargos)

Posted by Rita 1 comments

Labels: José Gomes Ferreira, Rita

A família morreu - paz à sua alma!

Transformações da Intimidade. Sexualidade, Amor e Erotismo nas Sociedades Modernas

2ª ed., 2001, Oeiras, Celta Editora

(tradução de Rosa Maria Perez)

Como interpretar tais reivindicações? Foi esta questão que me impeliu a publicar este livro. Preparo-me para escrever sobre sexo. Dou por mim a escrever também sobre amor e sobre género. A verdade é que os trabalhos sobre sexo tendem a ser sobre género. Em alguns dos mais notáveis estudos sobre sexualidade escritos por homens não há referências ao amor e o género surge como uma adenda. (...) Concentrar-me-ei antes no plano emocional em que as mulheres - tanto mulheres comuns, na sua vida quotidiana, quanto grupos feminista autoconscientes - foram pioneiras de mudanças de grande e generalizável importância.

(...)

Para nós, a sexualidade ainda transporta um eco do transcendente. Todavia, ela está neste caso envolta numa aura de nostalgia e de desapontamento. Numa civilização dependente da sexualidade, a morte ficou destituída de significado; a política da vida implica, hoje, a renovação da espiritualidade. Deste ponto de vista, a sexualidade não é a antítese de uma civilização dedicada ao crescimento económico e ao controlo técnico, mas a incorporação do seu fracasso.

Posted by Isabela Figueiredo 0 comments

Labels: Anthony Giddens, Isabela

nenhum olhar

“Hoje o tempo não me enganou. Não se conhece uma aragem na tarde. O ar queima, como se fosse um bafo quente de lume, e não o ar simples de respirar, como se a tarde não quisesse já morrer e começasse aqui a hora do calor. Não há nuvens, há riscos brancos muito finos, desfiados de nuvens. E o céu, daqui, parece fresco, parece a água limpa de um açude. Penso: talvez o céu seja um mar grande de água doce e talvez a gente não ande debaixo do céu mas em cima dele; talvez a gente veja as coisas ao contrário e a terra seja como o céu e quando a gente morre, quando a gente morre, talvez a gente caia e se afunde no céu. Um açude sem peixes, sem fundo, este céu. Nuvens, veios ténues. E o ar a arder por dentro, chamas quentes e abafadas na pele, invisíveis. Suspenso, como um homem cansado, ar. Há-de ser um instante em que não se veja um pardal, em que não se ouça senão o silêncio que fazem todas as coisas a observar-nos. Chegará. Hei-de distingui-lo no horizonte. Tão bem quanto sei isto agora, sabia-o ontem quando entrei na venda do judas e pedi o primeiro copo e pedi o segundo e pedi o terceiro. Mais, sabia que por toda a planície se calarão as cigarras e os grilos. De encontro ao céu, as oliveiras e os sobreiros hão-de parar os ramos mais finos; num momento, hão-de tornar-se pedra.

[...]

O homem que está fechado dentro de um quarto sem janelas a escrever parou de repente a meio de uma frase e o fim, para ele, foi a tinta que desapareceu das páginas que tinha vivido, foram as folhas de papel que fugiram de si próprias e se tornaram o mais absoluto vazio de tudo, foi a memória que se transformou nem sequer em ar, nem sequer em vento. O mundo acabou. E não ficou nada. Nem as certezas. Nem as sombras. nem as cinzas. Nem os gestos. Nem as palavras. Nem o amor. Nem o lume. Nem o céu. Nem os caminhos. Nem o passado. Nem as ideias. Nem o fumo. O mundo acabou. E não ficou nada. Nenhum pensamento. Nenhuma esperança. Nenhum consolo. Nenhum olhar."

Posted by laura 2 comments

Labels: José Luís Peixoto, maizine, romance

El pintor de batallas

Arturo Pérez-Reverte

El pintor de batallas

Alfaguara, 1ª Ed., Março de 2006

As experiências que Pérez-Reverte acumulou durante vinte e um anos como repórter de guerra são retiradas da mochila neste livro, uma recordação de tudo o que viveu, transmitindo-nos como muito poucos até agora o sofrimento, o rancor e o desespero que pode alcançar a alma humana. Não há tréguas neste livro, a trama urde-se devagar e minuciosamente como peças de um puzzle que, não parecendo, encaixam perfeitamente. Depois de ler este livro, uma certeza fica: há lugares de onde nunca se volta.

Posted by K. 1 comments

Labels: Arturo Pérez-Reverte, K.

Emily

- Estou a falar com Mr. Heathcliff? – perguntei.

Aquiesceu com a cabeça.

- Sou Mr. Lockwood, o seu novo inquilino. Quis ter a honra de vir visitá-lo logo após a minha chegada, para lhe apresentar as minhas desculpas e lhe dizer que espero não o ter importunado demais com a minha insistência em alugar a Granja dos Tordos: constou-me ontem que o senhor tinha dito que…

- A Granja dos Tordos é propriedade minha, meu caro senhor – atalhou ele, arredio – e, se puder evitá-lo, não permito que ninguém me importune. Entre!

Este “entre” foi proferido entre dentes e o sentido que exprimia era mais um “Vá para o Diabo”; até a cancela a que se arrimava se quedou imóvel, insensível ao convite. Convite que, acho eu, acabei por aceitar movido pelas circunstâncias: acicatava-me a curiosidade, este homem que parecia, se possível, ainda mais reservado do que eu.

(…)

O meu regresso a casa foi demorado, devido ao desvio que fiz pela igreja. Ao olhar para as paredes, verifiquei que sete meses haviam bastado para a degradação avançar: muitas eram as janelas que ostentavam negros buracos onde faltavam vidraças; aqui e além havia telhas fora do alinhamento que não tardariam a ser arrancadas pelas intempéries do Outono.

Procurei, e não tardei a encontrar, as três lápides na encosta que desce para o brejo: a do meio, cinzenta e meio coberta pela urze; a de Edgar Linton, por enquanto só debruada de ervas e musgo; a de Heathcliff, ainda nua.

Por ali me demorei, sob um céu propício, observando as borboletas que esvoaçavam entre as urzes e as campainhas-do-monte, ouvindo a brisa suave que de mansinho agitava a relva, perguntando a mim mesmo como seria possível alguém imaginar que macabras deambulações perturbassem o sono dos que ali repousavam na terra tranquila.

Emily Brontë, O Alto dos Vendavais

Tradução de Ana Maria Chaves

Posted by jctp 2 comments

Labels: Emily Brontë, jctp

o trono de alice

Matt Ridley

Matt RidleyA Rainha de Copas

O sexo e evolução da natureza humana

Gradiva, 1ª Ed., Junho de 2004

(...)

Mas depois lembro-me de quanto progredimos desde Hume e de quão mais perto estamos do objectivo de uma compreensão completa da natureza humana do que alguma vez já estivemos. Nunca atingiremos esse objectivo completamente, e talvez seja preferível que nunca o atinjamos. Mas enquanto pudermos continuar a perguntar «porquê?» temos um objectivo nobre.

Posted by jmnk 1 comments

Labels: ciência, jmnk, Matt Ridley

Kashmira

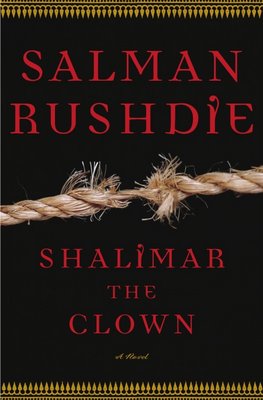

Salman Rushdie

Shalimar O Palhaço

Dom Quixote

[Tradução: Maria João Delgado]

Aos vinte e quatro anos, a filha do embaixador dormia mal com aquelas noites quentes, sempre iguais. Acordava com frequência e, mesmo quando o sono chegava, o corpo nunca tinha descanso, agitando-se e esbracejando como que a tentar libertar-se de umas terríveis grilhetas invisíveis. Por vezes, gritava de uma maneira assustadora, numa língua que não conhecia. Houve homens que lhe contaram isso, constrangidos. Poucos homens tinham tido o privilégio de estar presentes enquanto ela dormia. Portanto, as provas eram limitadas, não se chegando a um consenso; contudo, foi emergindo um padrão. Segundo um relato, fazia-o num tom gutural, entrecortado, como se estivesse a falar árabe. Árabe das Mil e uma Noites, pensou ela, a língua maravilhosa de Xerazade. Uma outra versão, descrevia as palavras dela como se de ficção se tratasse, uma espécie de klingon, como se alguém estivesse a aclarar a voz numa galáxia distante. Como um demónio a falar pela boca da Sigourney Weaver em Goshtbusters. Uma noite, por curiosidade, a filha do embaixador deixou um gravador ligado na mesinha de cabeceira, mas quando ouviu a voz gravada, aquela feiura mortal, ao mesmo tempo familiar e estranha, assustou-se de tal maneira que premiu o botão de apagar (aliás, não apagou nada de importante). A verdade continuava a ser a verdade. [...]

Ela estava à espera dele. Não era de fogo mas de gelo. Esticou ao máximo o arco dourado. Sentiu a corda contra os lábios entreabertos, sentiu a extremidade da haste da flecha contra os seus dentes cerrados, esperou uns segundos, inspirou e soltou a flecha. Não tinha hipótese de falhar. Não teria uma segunda oportunidade. Não existia nenhuma India. Apenas Kashmira e Shalimar o Palhaço.

Posted by Carrie 0 comments

Labels: Carrie, Salman Rushdie

Uma identidade intemporal

Motivo de Esperança. Um Percurso Espiritual (2001)

Círculo de Leitores

(tradução de Inês Curado Ribeiro)

Esta é uma história sobre uma viagem, a viagem de um ser humano através de sessenta e cinco anos de existência terrena: a minha viagem. Tradicionalmente, uma história começa pelo início. Mas o que é o início? É o momento que nasci, dotado de toda a encantadora fealdade de um bebé recém-nascido, num hospital de Londres? Terá sido o primeiro oxigénio que respirei que me fez gritar de dor, indignada por ter sido forçada a abandonar o útero materno? Ou será que devemos referir um tempo anterior, no mais secreto espaço, onde, no escuro, um ondulante espermatozóide - um entre milhões - conseguiu penetrar num pequeno óvulo - esse corpo fértil que biológica e magicamente se transforma depois num bebé? Mas, esse não é, de facto, o início.

(...)

Talvez tenha vivido toda a minha vida a tentar atenuar essa culpa. Talvez a libélula fizesse parte de algum propósito, destinado a trazer uma mensagem a uma criança pequena, há tantos anos atrás. Se assim for, tudo o que posso responder a Deus é «Mensagem recebida e compreendida». Tentei aliviar a culpa que todos nós devíamos sentir pela desumanidade com que tratamos homem e animal. E assim, munida do apoio de todos aqueles que demonstram possuir um coração compassivo e afectuoso, continuarei a tentar até ao fim. E o fim ... será apenas o começo?

(Negritos da minha inteira responsabilidade!)

Posted by Isabela Figueiredo 0 comments

Labels: Isabela, Jane Goodal

As Crisálidas

Quando era muito pequeno sonhava às vezes com uma cidade - o que era estranho porque tais sonhos começaram antes mesmo de eu saber o que era uma cidade. Mas essa cidade, aninhada na curva de uma grande baía azul, vinha-me ao pensamento. Via as ruas e os edifícios que as ladeavam, a zona ribeirinha e até os barcos no porto - embora, acordado, nunca tivesse visto o mar, nem um barco...

Posted by Rita 1 comments

Labels: ficção científica, John Wyndham, Rita